Los amigos de la asociación cultural Escuela Social de Barañáin preparan un acto recordatorio en el cincuentenario de Mayo del 68, la epopeya callejera y parisina que, de alguna manera, fue hipnótica para nuestra generación. Cuando a este escribidor le informaron del proyecto, descubrió que no sabía nada de aquel episodio. Un vacío mental envolvía el acontecimiento y era como si le hubieran preguntado por la batalla de Solferino. Durante décadas guardó para su coleto el orgullo de ser un sesentayochista, y ahora descubría que no tenía ni idea de qué significa esa palabra más allá de una mera designación cronológica, como otros antaño eran eduardianos o ahora son millennials. Algo que podríamos llamar desesperación acometió al tipo ante el sobrevenido agujero de la memoria (y de la identidad, por ende). ¿Cómo vivió aquel acontecimiento y qué sintió cuando se producía?, ¿en qué forma inspiró su conducta o sus creencias? Imposible saberlo. Fue necesario recurrir a la arqueología de los hechos más o menos comprobables.

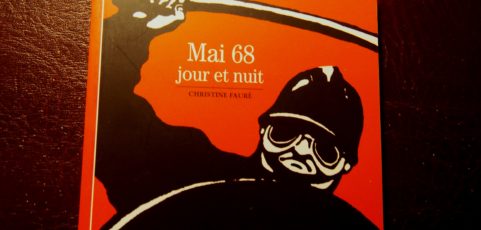

En aquel mes mágico y turbulento, el sujeto vivía en la misma remota provincia subpirenaica que vive ahora, desde la que asistió al acontecimiento con una mezcla de entusiasmo y consternación juvenil. Un recuerdo fragmentario e incierto lo presenta comentando los sucesos del Barrio Latino con Javier Garayoa, que sí había estado en Francia. Pero, por lo demás, aquello no dejó de ser una experiencia vicaria, vivida a través del proliferante material gráfico que se devoraba con pasión de neófito. El sesenta y ocho fue el año de las revoluciones fotogénicas. Todos los sucesos ocurridos en aquellos doce meses, y fueron muchos y significativos en varias partes del mundo, fueron profusamente difundidos a través de la fotografía. Empezaba entonces lo que luego se llamó la post modernidad y con ella la característica pugna entre la realidad y su representación, que aún continua, con ventaja para la segunda. Mayo del 68 fue la primera revolución que se representaba a sí misma a la vez que se realizaba, y es la razón de que ahora nos parezca una inasible fantasmagoría. En esta efervescencia, sí hubo algo que llamó la atención de aquel joven que ahora escribe estas líneas. Un reportaje de la revista Triunfo daba noticia de un álbum gráfico del que se había hecho un guión teatral que se representaba por los escenarios contestarios, como se decía entonces. La obra tenía por título Je ne veux pas mourir idiot y su autor era el humorista gráfico Georges Wolinski. Aquella consigna, en medio de un mar de consignas mucho más conocidas que han quedado flotando en el aire de la memoria como un aroma de época, impactó tanto en la imaginación del tipo que pidió a su amiga Maite Bayona que le trajera el álbum de París. Ningún recuerdo queda del argumento de aquel cómic de combate, aunque sí del estilo gráfico de Wolinski y de su demoledora ironía, que nuestro personaje frecuentó más tarde siempre que pudo. Pero el título –No quiero morir idiota– resultó un mandato indeleble que le ha espoleado en numerosas ocasiones después. Ahora mismo, mientras escribe estas líneas, cree saber que lo que le impulsa a hacerlo es no morir idiota. Es la misma razón por la que se han echado a la calle los jubilados en estos días. Somos viejos pero no tontos, es la consigna. La épica ha devenido terapia de mantenimiento, pero entender el mundo y explicárselo a sí mismo y a los demás, y así transformarlo, parece una buena forma de vivir la vida. Esa es, quizá, la única enseñanza que recibió este sesentayochista de aquel alboroto.

Georges Wolinski murió en París el siete de enero de dos mil quince, asesinado junto a otros once compañeros de la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, bajo el fuego de un comando de terroristas islámicos. Sus admiradores le recordaron meses más tarde con una representación de Je ne veux pas mourir idiot.

Que estas líneas sirvan de sincero homenaje a su memoria.