Vivimos una época huérfana de creatividad. Desde la memoria histórica hasta la inteligencia artificial, es decir, desde el discurso de ideas hasta los avances de la técnica, los impulsos se nutren del pasado y pugnan por devolvernos a él. El miedo al futuro, característico de un estado universal en el que se ha decretado el fin de la historia, hace que nos veamos al borde de un precipicio y sintamos que un paso adelante nos llevará al abismo. Es una experiencia sensorial al alcance de cualquiera. Semanas atrás, el viejo visitó el laboratorio de unos amigos que trabajan en creación de realidad virtual y fue invitado a encasquetarse uno de esos artilugios que sumergen al sujeto en una fantasía paisajística vertiginosa. El paciente deja de sentir el suelo bajo los pies y está volando como Campanilla entre la vegetación de un jardín exuberante, que, a su vez, ha sido saqueado de un repositorio de imágenes que se nutren de otras imágenes y estas de otras en un laberinto sin puerta de salida. El efecto es literalmente nauseabundo; el cuerpo del sujeto necesita purgarse de la experiencia y, como un borracho o un glotón, quiere vomitar. A cierta edad se es demasiado viejo para experimentos kafkianos y se lleva muy mal verse a sí mismo convertido en una libélula.

Los actores de Hollywood, en el epicentro de este mundo ultratecnológico y al mismo tiempo ultrarreaccionario, hacen huelga para que sus imágenes no sean secuestradas, manipuladas y explotadas por ese nuevo monstruo proteico al que llamamos inteligencia artificial. La cuestión, como en todas las huelgas laborales, tiene un cariz monetario pero también moral. Los actores y actrices, cuyo oficio es encarnar personajes imaginarios, quieren salvar lo único real que poseen, su propio rostro, tan carnal que si quieren cambiar su apariencia han de pasar por el trauma físico del quirófano. Pues bien, ese rostro reconocible que les acredita como seres humanos está en un tris de ser usurpado por una máquina, que hará inútiles y disfuncionales a millones de personas porque suplantará las habilidades y cualidades que dan razón de su existencia social, y, por último, les arrebatará también su identidad, como advierten los huelguistas de Hollywood. Y entretanto, ¿qué ocurre en este secarral en el que pasamos los días con una cervecita al alcance de la mano en amena conversación con Susana Griso, Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras?

Pues ocurre que la victoriosa coalición reaccionaria ha cedido al socio más cavernícola las competencias de cultura en ayuntamientos y regiones, y ha puesto en práctica un amplio plan de borrado de lo que los nazis llamaron arte degenerado, que de momento incluye a Virginia Woolf, Lope de Vega y Walt Disney, entre otros referentes culturales cuya cabeza caerá guillotinada a medida que avance la depuración. En positivo, los voxianos rescatarán para el culto algunas sombras de la caverna, que el lector curioso de cierta edad pueden encontrar en los manuales de formación del espíritu nacional que estudiaba en la escuela. Quién sabe si en breve no compartiremos el banco del parque o la grada de campo de fútbol con el holograma de Isabel la Católica, Don Pelayo o Hernán Cortés. El regreso a las raíces de nuestros neofascistas no es muy distinto al de otros movimientos indigenistas, a los que miran con desprecio. Aquí también tenemos pachamama. La diferencia radica en que nuestros héroes fundacionales van tocados con yelmos picudos y los de enfrente, con penachos de plumas, pero el carnaval es compartido y la vocación reaccionaria, también.

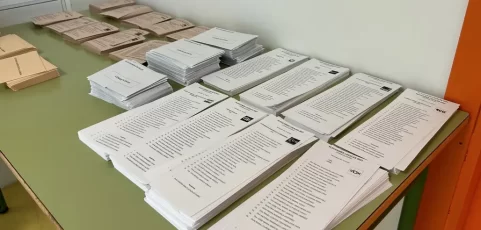

¿Qué puede hacer la izquierda? Pues lo tiene difícil, empezando por el adjetivo progresista que se atribuye a sí misma. Progreso es una noción arrumbada desde hace treinta años, cuando los neoliberales y compañía cancelaron la filosofía alemana, desde Hegel a Habermas; ahora, la mismísima Alemania está en recesión. La historia, que progresaba dando dos pasos adelante y uno atrás, se vio remplazada por una aceleración cuántica de la tecnología y de las finanzas, que satisfizo las expectativas de la humanidad a la vez que la despojaba de sentido. El resultado es que la gente mira más al espejo que a la brújula, a su ombligo que al horizonte, y ha sustituido la protesta activa por la queja pasiva. El mundo es una explosión de partículas enamoradas de sí mismas, que no encuentran su órbita. Para muestra, un botón: el artefacto sumar, paradigma de la unión de la izquierda, alberga bajo su paraguas a una veintena de partidos, más independientes, cada uno con su cadaunada. Basta que los votantes de una o varias de estas microsiglas no quieran compartir el asiento en el mismo autobús con los de otra para que no acudan a las urnas. Ya ha ocurrido no hace ni dos meses en las elecciones regionales y locales. Estas generales del próximo domingo van a ser verdaderamente agónicas.