Homenaje a Koldo Chamorro

La fotografía es el arte adensado por el tiempo. La captación de un suceso necesariamente banal en la fracción de segundo en que se conecta la mirada del fotógrafo con el disparo de la cámara crea una malla interpretativa que se extiende por el lugar, la circunstancia y los personajes captados en la imagen, y en último extremo envuelve e interroga más tarde al espectador y a su época. Los mejores fotógrafos crean imágenes extrañamente profundas en las que el tiempo tiene una dimensión abisal. Koldo Chamorro pertenece a este rango. En días pasados, el Museo de Navarra ha rendido homenaje a su obra con la exposición antológica de uno de sus proyectos más conocidos: El Santo Christo Ibérico, que estos días puede verse en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. El confinamiento social primero y después el clima de restricción y temor creado por la pandemia ha rebajado sin duda la asistencia de público en Pamplona. Las veces en que este espectador visitó la exposición, en domingos sucesivos, estaba prácticamente solo y las imágenes parecían flotar en una atmósfera de desolación y abandono, quizá congruente con su contenido. ¿Qué nos cuenta Koldo Chamorro en estas fotografías?

Cuando conocimos a Koldo Chamorro (1949-2009) a finales de los sesenta, ya era fotógrafo autodidacta, su fama le precedía, aunque su obra era entonces incipiente y poco conocida y nos encontrábamos en actos públicos de varia temática cultural, no necesariamente relacionados con la fotografía, presentaciones de libros, recitales de poesía, etcétera, que reunían la curiosidad y el afán de una generación. Ya entonces le rodeaba un aura de autoridad y distinción. Era un carácter inquieto, inquisitivo, fantasioso, seguro de sí, mordaz a menudo y, visto en perspectiva, dominado por la necesidad de cumplir un destino. Esta provincia cuenta con una apreciable tradición fotográfica representada en la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra, creada en 1955 y a la que se acercó Chamorro en la época que comentamos para escapar de inmediato en busca de horizontes más abiertos. Un rasgo que lo destaca entre sus compañeros de generación era una ambición artística excepcional y, derivada de esta, un conocimiento de las tendencias y conquistas de la fotografía muy superior a la media de sus colegas de la época.

En los años setenta, la fotografía en España se emancipó de su limitada función como herramienta auxiliar para la documentación familiar, administrativa y periodística, y tomó conciencia de su autonomía funcional y estética. Era un camino que habían abierto las revistas gráficas, los catálogos de arte, la fotografía industrial y la publicidad. Los fotógrafos seguían dependiendo de los soportes tradicionales para la difusión de su trabajo pero, de alguna manera, la iniciativa había pasado del editor de la publicación al artista que busca el tema y el encuadre, dispara su cámara y positiva el material, y acude al mercado para venderlo. La fotografía se había convertido en arte. El momento fue contemporáneo del final de la dictadura. Llegó la libertad y con ella la búsqueda de sentido. Dicho a grandes rasgos, los fotógrafos españoles se desplegaron en dos campos, ambos con tradiciones conocidas y acreditadas: el documento social y un pictorialismo de raíz surrealista. Entre estos dos campos, que no siempre tienen fronteras netas, cada fotógrafo buscó su camino y los mejores crearon una obra propia, inconfundible e irrepetible. Esta fase de desarrollo de la fotografía alcanza su cénit a finales de los setenta, cuando la disciplina se integra en los estudios universitarios, arropada por una ingente cantidad de teoría en pleno auge de la semiótica y las ciencias de la comunicación. Probablemente, la irrupción de la fotografía digital desde los años noventa y las vertiginosas posibilidades de manipulación y difusión que ofrece han abierto un nuevo horizonte por ahora poco explorado, pero esa es otra historia.

Koldo Chamorro fue un pionero de aquel periodo y se alineó con los documentalistas, para los que la fotografía y la calle eran términos simbióticos, una tradición que venía de Cartier-Bresson y que, entre los maestros más próximos, tuvo a Eugene Smith, a quien Koldo afirmaba haber conocido en África, cuando él era un niño en la colonia española de Guinea Ecuatorial (lo que sería una prueba de la fusión de realidad y fantasía en la mente de nuestro héroe pero también de su voluntad de estar entre los grandes) y más próximo, al checo Joseph Koudelka, a quien reconocen como el padre de los llamados cinco jinetes, término con el que el mundillo de la época bautizó a un grupo circunstancial de documentalistas formado por Cristóbal Hara, Fernando Herráez, Ramón Zabalza, Cristina García-Rodero y Koldo Chamorro.

Los cinco, y otros que siguieron su senda, tuvieron su coto de caza en la España rural: los festejos y liturgias que se conservaban ensimismados y autorreferenciales en remotos lugarejos que estaban fuera del foco de la curiosidad urbana, ya sea por desprecio o por desconocimiento. Una España primitiva, profunda, mágica u oculta: el adjetivo era a elección. Lo cierto es que se trataba de un abandonado y deteriorado estrato de la sociedad española, al que la publicidad que recibió en los años setenta y ochenta ayudó a acelerar su desaparición. En el mejor de los casos, estos festejos y rituales cristalizaron como productos de la industria turística; en el peor, desaparecieron. Visto desde esta perspectiva, la imágenes de aquella época documentan los vestigios de una realidad que hoy llamamos vagamente la España vacía.

Entre las corrientes de curiosidad intelectual que se abrieron paso en los primeros años tras la dictadura, la antropología no fue la menos importante. Había el sentimiento, bien fundado, de que la dictadura nos había hurtado el conocimiento de nosotros mismos y había la necesidad consiguiente de fijar una identidad, esa noción tan escurridiza que no ha cesado de atormentar al país desde hace cuarenta años. Así que, como ya hicieran los etnógrafos y folcloristas románticos, el foco de los fotógrafos se dirigió a la aldea donde hallarían rostros primigenios, rituales sencillos y misteriosos y una suerte de inocencia inencontrable en la ciudad.

Esta antropología, tal como se entendía en el último tercio del siglo XX, era menos una disciplina para conocer una sociedad determinada cuanto el desvelamiento de un lenguaje. No se trataba de cómo vivían físicamente las poblaciones llamadas primitivas ni cuáles eran las constricciones materiales en las que se desenvolvían sino cómo definían el mundo y se veían en él. Lo que interesaba de estas sociedades eran los signos, no la técnica; la celebración, no el laboreo; la representación, no la faena. En realidad, esta antropología era la respuesta derogatoria al historicismo imperante desde el siglo XIX. La materia de estudio lindaba, hay que decirlo, con lo esotérico, lo mágico. Estas premisas ofrecían al fotógrafo la posibilidad de captar lo irrepetible a la vez que intemporal. No se trataba de documentar un hecho sino de presentar un misterio o quizá de aventurar una hipótesis.

Koldo Chamorro estaba especialmente dotado para este empeño, que sin duda le atraía, tal vez desde sus primeras experiencias infantiles y de adolescencia en Guinea Ecuatorial. Tenía imaginación literaria y aspiraba a que la fotografía fuera tan reveladora como un poema o un ensayo, género con el que identificó sus proyectos. Lo cierto es que sus imágenes transmiten al espectador la sensación de encontrarse ante un creador en el sentido original de la palabra, el que extrae algo de la nada. Quienes trabajaron con él destacan la rapidez y tino con que era capaz de captar un objeto y visualizar un buen encuadre, pero en sus fotografías se advierte también la destreza para interactuar con el entorno. Así que podía topar con la foto, pero también la buscaba, la componía y, si era necesario, la provocaba. La mezcla de espontaneidad y artificio en su obra es notable, y no siempre se puede distinguir aquella de este. El resultado son imágenes de inagotable complejidad, relatos que en último extremo hunden sus raíces en el arcano.

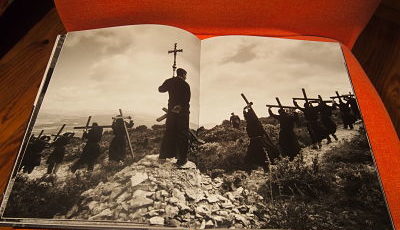

Lo primero que reclama la atención en estas imágenes es el contraste del blanco y negro. La pugna entre la luz y la sombra, dotadas ambas diríase que de una cualidad ontológica, y que recuerdan la pintura clásica española. Chamorro positivaba sus negativos por zonas dando a cada parte de la composición una carga dramática propia y distinta de tal modo que el conjunto consigue un efecto pictórico. Es una fotografía grávida y tenebrista, a la que el grano da una textura matérica, y la materia es a la vez imponente y quebradiza. Lo que se cuenta en estas imágenes es agónico: rituales contra la muerte. Hay firmeza en los rostros y resolución en los ademanes pero alrededor todo es accidental, fugitivo.

El escenario es geométrico. La imagen está surcada de líneas rectas, verticales, horizontales, diagonales, paralelas, que definen los límites de la escena y la disposición de los personajes, e imponen al conjunto una suerte de rigor coreográfico. En esta geometría se ubican los personajes, que están en el papel que les corresponde en la celebración pero entre los que el espectador encuentra un detalle disruptivo –una mirada distraída, una sonrisa inoportuna, una camiseta chillona, unos pies descalzos- que quiebran la ya frágil armonía del ritual. Estos detalles incongruentes permiten atisbar la catástrofe que subyace bajo lo que el espectador ve: el paso de la historia y la inminencia del fin.

Vale la pena detenerse en estas pinceladas disruptivas porque otorgan esperanza a las imágenes. Lo que Chamorro fotografía es opresivo, arcaico y triste. Él mismo no se permite ni una brizna de humor o de compasión para aligerar la escena –como las que, por ejemplo, pueden encontrarse en el trabajo de su colega García-Rodero- y son estos detalles incongruentes captados al vuelo los que anuncian al espectador que hay un futuro para los personajes que habitan la imagen, los cuales se comportan ante la cámara de acuerdo con patrones de edad. En las fotografías fechadas en los años setenta y ochenta, los adultos muestran un semblante serio y rutinario en el papel que les toca, propio de quienes han tenido el mismo talante durante toda su vida, ya sea en el trabajo o en el ocio, y para quienes la fotografía es un pasatiempo de forasteros de la ciudad, mientras que los niños y adolescentes se muestran curiosos y cooperativos ante la cámara y dispuestos a salir en la foto si se les pide hacerlo, en pose de crucificado si es necesario. En las imágenes tomadas en los noventa, la fotografía ha dejado de ser una novedad y quienes posan siguen dócilmente las indicaciones del fotógrafo. Son estas últimas quizá las fotos más planas y obvias de la muestra, donde ha desaparecido la intrigante turbiedad que tenían las de épocas anteriores.

La fotografía antropológica, si vale llamarla así, se presta a ser contenida en amplios significantes genéricos: la fiesta, la religión, el sexo, etcétera. Chamorro indagó en varios de estos significantes. Así que podría decirse que El Santo Christo Ibérico versa sobre el peso de la religión en la sociedad española pero en realidad trata de lo contrario. La cruz o el crucifijo es un estilema presente en todas las imágenes pero su posición ante la lente de Chamorro es referencial, como una marca, porque lo que cuentan las fotografías es una profanación de lo sagrado, perpetrada, no voluntariamente sino a fuerza de rutina, imposición y obediencia. La cruz, en tanto que símbolo omnipresente ha perdido su función y aparece como un mueble en el patio de casa, una sombra proyectada en el muro, un artefacto del mobiliario urbano, un chisme de atrezo en la procesión o una cucaña a la que trepan los niños. Chamorro nos ha legado un documento gráfico excepcionalmente penetrativo sobre el que quizá sea el fenómeno social más importante registrado en España en los últimos cuarenta años. Y es esta perspectiva discursiva la que da sentido al documento y cohesiona la muestra. Desafortunadamente, en mi opinión, los organizadores han seguido una distribución del material, sin duda concebida por el autor, en secciones numeradas como las estaciones del via crucis, con su correspondiente leyenda en latín, una ocurrencia ritualista que puede entenderse en la mentalidad de hace tres décadas pero que hoy resulta engorrosa y superflua, agravada en el montaje del Museo de Navarra donde colgaron en una pared de la sala varios crucifijos, como si los espectadores no hubiéramos entendido de qué iba la cosa.

(La imagen que encabeza esta entrada está tomada del catálogo de la exposición El Santo Christo Ibérico, editado por La Fábrica)